“John McCain e eu éramos membros de diferentes gerações, provínhamos de origens completamente diferentes e competíamos no mais alto nível da política. Mas compartilhámos, para todas as nossas diferenças, a fidelidade a algo mais elevado -- os ideais pelos quais gerações de americanos e imigrantes lutaram, marcharam e se sacrificaram. Vimos as nossas batalhas políticas, até mesmo, como um privilégio, algo nobre, uma oportunidade de servir como administradores desses altos ideais em casa e promovê-los em todo o mundo. Vimos este país como um lugar onde tudo é possível -- e a cidadania como nossa obrigação patriótica de garantir que permaneça para sempre assim.”

- Barack Obama

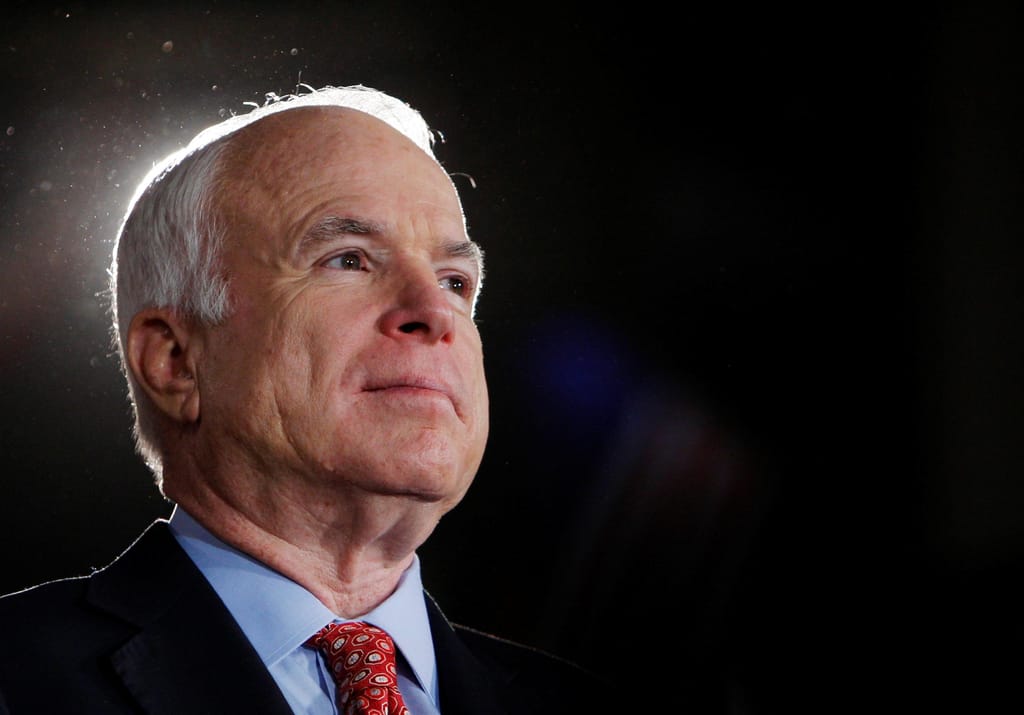

John Sidney McCain III, que morreu na noite de sábado, 24 de agosto de 2018, vítima de cancro na cabeça, nasceu na base militar de Coco-Solo, no Canal do Panamá, onde o seu pai (John Sidney McCain II) trabalhava.

Seguiu os passos do pai e do avô, entrando na Academia Naval; combateu no Vietname, onde foi feito prisioneiro e torturado durante cinco anos e meio.

Foi senador republicano pelo Arizona desde 1986, depois de ter sido membro da Câmara dos Representantes entre 82 e 86. Esteve casado 38 anos com Cindy Hansley (17 anos mais nova), depois de se ter divorciado de Carol Sheep.

Deixa sete filhos: Douglas (58 anos), Andrew (56) e Sidney (52), do primeiro casamento; Meghan (34 anos), John Sidney IV (32) e James (30), de Cindy; e ainda Bridget (27), filha adoptada, natural do Bangladesh.

Frequentava a Igreja Baptista. Gostava de pescar, fazer churrascos e ler sobre a história americana.

Era um ‘maverick’, um bom rebelde que se recusava a alinhar em disciplinas partidárias.

Ganhou, com isso, a admiração dos democratas, o apoio de independentes e uma certa inveja não assumida por parte de outros republicanos sem a sua coragem de dizer o que pensava.

A história improvável de McCain começa no heroísmo com que reagiu aos anos de prisão e tortura no Vietname.

Mas John não romantiza a experiência: «A guerra é a pior coisa que existe. Odeio-a».

McCain sempre pensou pela sua cabeça — mesmo quando isso poderia ter-lhe hipotecado a nomeação presidencial republicana em 2008 ou quando isso o colocou praticamente isolado no seu próprio partido, durantes estes estranhos tempos trumpianos.

Chegaram a noticiar a morte da sua candidatura em 2008, quando defendeu o reforço de tropas no Iraque. «Prefiro perder uma eleição, a bem dos interesses do meu país», explicou.

O que lhe podia ter sido trágico, foi vantajoso meses depois: a ‘surge’ liderada por David Petraeus fez diminuir o número de baixas – e apesar das sondagens darem a nomeação republicana desse ano a Giuliani (ironicamente, hoje o advogado de Trump, ódio de estimação de McCain), John agarraria mesmo a nomeação presidencial republicana de 2008.

Oito anos antes, em 2000, McCain esteve a um passo da nomeação. Antes da Carolina do Sul, o campo de Bush preparou-lhe um golpe baixo, lançando a ideia de que John teria uma filha ilegítima. Era mentira: a «filha secreta» era Bridget, uma menina do Bangladesh que McCain adoptara.

A ratoeira funcionou e Bush ganhou. Mesmo assim, McCain apoiou a reeleição do texano em 2004 e, nas primárias de 2008, foi na Carolina do Sul que se lançou para a vitória que lhe fugira em 2000.

NUNCA QUIS A FAIXA DE MISS SIMPATIA

Conhecido pelo feitio difícil, McCain responde com cara de poucos amigos: «Não fui eleito para o Senado para ganhar a faixa de Miss Simpatia...»

E o seu registo prova que é especialista em aproximar posições: concretizou, com o senador democrata Russ Feingold, uma lei sobre transparência dos financiamentos políticos e fez aprovar, com Ted Kennedy, falecido pela mesma doença que acaba de vitimizar John, a reforma bipartidária que prevê a amnistia para 12 milhões de imigrantes ilegais (esforço que lhe valeu antipatias no Partido Republicano).

UM AMERICANO RESPEITÁVEL

Morreu um grande americano, um homem admirável.

Um político como já não se fabrica, um militar corajoso e um senador que, durante três décadas, soube como poucos "chegar ao outro lado da barricada", em nome de um amor superior: o amor pela América.

Um dos últimos heróis americanos, que sobreviveu ao cativeiro como nenhum outro seu compatriota conseguiu enfrentar em cenário de guerra e também ao cancro, que o atacou por três vezes.

Um republicano à antiga, que até ao fim dos seus dias se bateu pelo país que amava. Perdeu com uma inspiradora dignidade e elevação a inesquecível corrida presidencial de 2008 para Barack Obama, assinando um discurso de concessão simplesmente admirável, no qual mostrava orgulho, em plena hora da derrota, pelo seu país estar, nesse dia, a eleger para a Presidência alguém como Barack Obama.

Passou uma década desse momento definidor e, olhando para a atual política americana, parece que passou uma eternidade: desde aí, os republicanos cederam ao populismo ignorante do Tea Party e agora do Trumpismo, os democratas não souberam preparar o pós Obama.

Se em 2008 havia moderação e nível, em 2018 há falta de respeito pelas diferenças e radicalismo. John McCain foi o maior opositor de Donald Trump porque, diariamente, se indignava com alguém que não é bem um Presidente dos EUA.

Tinha legitimidade moral para o fazer: na campanha de 2008, nunca caiu na tentação de ir pela cartada racial e sempre que os seus apoiantes entravam nos disparates de falar da cor da pela de Obama ou da suposta "raiz islâmica" do candidato democrata (mentira que figuras como Trump alimentavam), McCain interrompia o devaneio e focava-se no essencial: "O senador Obama é um bom americano, um bom cristão e um bom pai. Quero que votem em mim porque acho que tenho melhores propostas para a América do que ele. Apenas isso".

Que montanha de diferença em relação aos disparates que hoje ouvimos de quem ocupa a Casa Branca, apesar de, como McCain, também ter sido nomeado presidencial republicano.

Serviu no Senado até há muito pouco tempo e ainda viu, em vida, ser aprovada uma lei com o seu nome que dignifica os combatentes americanos e a importância do complexo militar dos Estados Unidos.

Na hora da morte de John McCain, é fundamental dizer isto de forma clara: um dos sinais da perda de referências dos eleitores republicanos foi a forma indigna como, ainda ontem, num comício no Ohio, Donald Trump tenha passado uma hora inteira sem se dignar a referir o nome de McCain, apesar de se ter sabido que o tratamento ao cancro na cabeça já tinha sido dado como terminado.

Semanas antes, o mesmo Trump passara 40 minutos a discursar sobre a lei de financiamento militar que tinha o nome de McCain, recusando-se a referir uma vez que fosse o nome do seu adversário no próprio partido.

Durante a campanha, Donald chegou a ir mais baixo, dizendo que "bom, toda a gente diz que McCain é um herói... para mim quem se deixa capturar não é herói".

A rivalidade Trump/McCain foi, até ao fim, um caso típico de um duelo entre alguém sem nível mas com poder a ser interpelado por alguém com um raro sentido de bravura e missão.

Sobre o seu último desejo, John McCain foi duro e corajoso, como só ele sabia ser: "Que Donald Trump não apareça no meu funeral".

Obrigado, John McCain.